話・はなし・噺・HANASHI 李順然

第四十五回

「雑家」の「雑文」

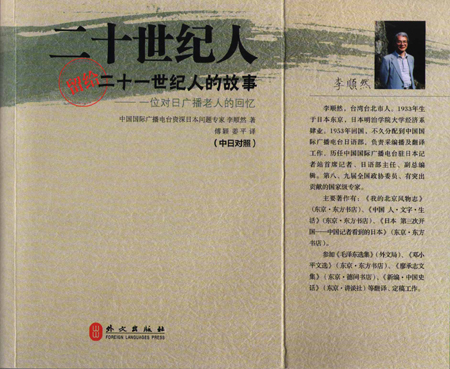

今年(2013年)の1月に北京の外文出版社から、わたしは「二十世紀人留給二十一世紀人的故事」(「二十世紀人が二十一世紀人に遺す物語」)というタイトルの中日文対照の本を出しました。20世紀に、わたしが見たり、聞いたり、試したりした中日両国を繋ぐ物語ですが、その表紙の作者、つまりわたしの名前の前に「専家」(専門家)という「肩書き」が記されているのには、いささか恐縮しました。

わたしは、「専家」ではありません。わたしは、1960年代初期から「雑家」になりたいとこころざし、そう努力し、そのためにずっと「雑文」を書き続けてきました。上述の拙書も、この延長線上にある「点」なのです。つまり「雑家」の「雑文」なのです。

「雑家」をこころざし、「雑文」を書き続けているのには、それなりの「縁故」があったのです。1960年代の初期のことです。『人民日報』の編集長をしていた鄧拓さん、『燕山夜話』とか、『三家村札記』とかいったエッセイ集をだして、「文化大革命」では真っ先に「大批判」の槍玉に挙がった人ですが、この人の書いたエッセイに「さらに多くの『雑家』が生まれ、よい『雑文』が世に出ることを期待している」ということばがあったのです。

わたしは、鄧拓さんのこのことばにすっかり嵌ってしまいました。虜になってしましました。そうだ!放送局の仕事はいくらか「雑」でも、政治も、経済も、文化・芸術も、スポーツも……なんでもいくらか知っている人間が必要なのだ。その原稿も高いレベルの論文・名文ではなく、リスナーが聴いてわかり、喜こぶ「雑文」が必要なのだと思ったのです。

そこで、わたしはこの方向に沿って努力した結果、例の「文化大革命」ではわたしの番組「音楽にのせて」が放送界最大の毒草だとして大批判の的になってしまったのです、放送界の『燕山夜話』だと批判した人もいました。

だが、わたしはへこたれませんでした。「文化大革命」の十年が終ると、すぐ前にも増して精力的に「わたしの北京風物誌」「中国 人・文字・暮らし」「如春堂閑談」……といった看板を掲げて「雑文」を書き始めました。そうして、また三十余年の歳月が流れました。そろそろ、筆を執れなくなる日が近づいているようですが、わたしは残された一分一秒を無駄にすることなく、いくらかましな「雑家」になり、いくらかましな「雑文」を書こうと努力しています。

大先輩鄧拓さんのことばに導かれて、「雑家」「雑文」の道を歩み始めて半世紀余、この間、晴れの日も、雨の日も多くの人の励ましを受けてきました。本当にありがとうございました。

今日の拙文出版の日々にも、時時刻刻、日日天天、暖かい励ましに恵まれました。ありがたいことです。謝謝大家!

|