話・はなし・噺・HANASHI

第三十回

―「武」という漢字―

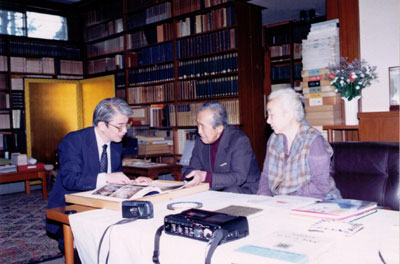

だいぶ前の話ですが、作家の井上靖さんの家を訪れたとき、おみやげに詩集『傍観者』をいただきました。そのなかに「武(ぶ)」というタイトルの詩がありました。ときどき「武」という漢字を目にするとこの詩とこの詩をめぐって、いや「武」という漢字をめぐって井上靖さんが語った話が思い出されます。

まず、この詩のひとくだりを書き抜いてみましょう。

「紀元前五九七年の夏、楚の荘王は晋の大軍を黄河南岸に捉え、これを破った。荘王は鄭の地に兵を留め、進まなかった。晋の敗軍の撤収は、夜をこめて黄河の流れを赤く染めて行われ、その騒ぎが聞こえている勝利者の陣営に於て、将軍の一人が荘王に献言した。ここに軍営を築いて、晋軍の屍を収め、武功を長く子孫に伝えるべきではないか、と。これに対して荘王は言った、武という字は戈を止めるとある。自分は武人として徒らに敵、味方の屍の山を築いただけで、まだ"武"の心に添ったことは何もしていない。誇るべき何があろうか、と。そして荘王は黄河の神を祭ると、前戦場をはなれ、己が楚国へ引き揚げて行った。」

この詩で述べられている故事は、二千五百年ほど昔、春秋時代の人左丘明の『春秋左氏伝』によるものですが、井上靖さんは『この故事が好きです。だが、「戈(ほこ)+止める」平和の「武」が、いつ、だれによって「戈(ほこ)+止(あし)、戈をかついで前進する」、つまり戦争と解釈を変えてしまい、いまでは辞典でも「正正堂堂」とこの解釈がまかり通っている。とても恐ろしいことです』と話していました。

まったくの素人の独断ですが、主戦派と反戦派が争う春秋戦国の時代、主戦派のおかかえの学者が、「武」=「戈+止(あし)、戈をかついで前進する」という解釈をでっちあげ、主戦派の王におべっかを使ったのでは?などと思ったりしています。歴史をひもといてみますと、いつの時代にもこうした輩はいたようです。

ここまで書いてきて、ふと気がついたことがありました。こんなにややこしい漢字をめぐる故事をこんな調子で語りかけられるのは漢字を共有している中国人と日本人だけだろうということでした。

これは二千年にわたって、中日の民衆が一字一字に人間の心が刻まれている表意文字である漢字を使って、言(ことば)成(なる)、誠を尽くして中日交流の絆を固いものにしてきたというしっかりした土台があって始めて出来ることなのでしょう。これからも、おたがいに漢字を大切にしていきましょう。中日の民衆にとって、かけがえのない宝物なのです。

|