北京

PM2.577

23/19

清華大学の研究チーム 日本の放射能汚染水海洋放出の全過程をシミュレーション 240日で中国到達か

23日午前、「研究では日本の放射能汚染水は海への放出後240日で中国に到達」という話題がホット検索ランキングに入り、ネットユーザーの間で話題になっています。

この研究は清華大学のチームによるものです。清華大学はこれまで、放射能汚染水が放出された場合、太平洋で拡散するメカニズムについての実験を行ってきました。清華大学深セン国際大学院海洋工程研究院の張建民院士、胡振中准教授のチームは、マクロとミクロの二つの異なる視点からそれぞれ放射性物質の海洋スケールでの拡散モデルを構築し、福島放射能汚染水放出計画に関する長期シミュレーションを行いました。

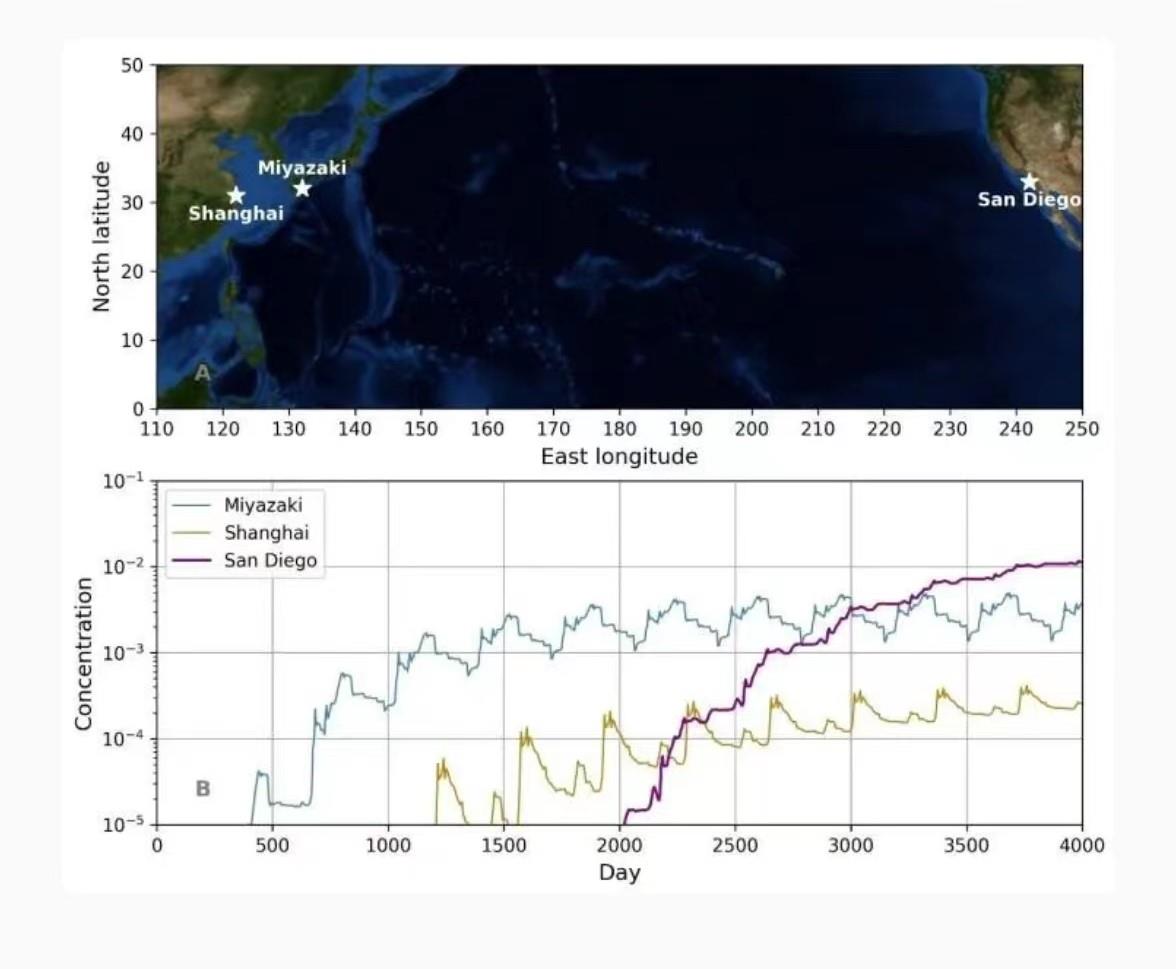

トリチウムのマクロ拡散シミュレーション結果

マクロシミュレーションの結果、放射能汚染水は放出後約240日で中国の沿岸海域に到達し、1200日後には北米沿岸に到達するとともに北太平洋のほぼ全域に広がることが明らかになりました。その後、汚染物質は赤道海流により北アメリカから南アメリカの海岸に沿って急速に南太平洋に拡散する一方、オーストラリア北部の海域を経てインド洋に移動します。

注目すべきは、汚染物質の放出場所は福島付近であるにもかかわらず、汚染物質の高濃度領域は時間の経過とともに北緯35度付近に沿って東に延び、東アジア付近の海域から北米付近の海域に広がっていく点で、2400日目の時点で、中国の南東沿岸海域は主に濃度の低いことを示す薄いピンクですが、北米の西側海域は既に濃度の高い赤色にほぼ覆われている点です。

沿岸の3都市とその付近の汚染物質濃度の変化

この結果から、放射能汚染水放出後の初期には、主としてアジア沿岸への影響を考慮すべきですが、後期には、北米沿岸海域の汚染物質濃度が東アジア沿岸海域の大部分より高い状態が続くため、北米沿岸海域が受ける影響に重点的に注意を払う必要があるということが明らかになりました。

これに関連した成果は「福島原発事故処理水の放出--マクロとミクロシミュレーション(Discharge of treated Fukushima nuclear accident contaminated water:macroscopic and microscopic simulations)」と題して「ナショナル・サイエンス・レビュー(National Science Review)」誌に掲載されました。(ヒガシ、坂下)