|

京劇は、19世紀半ばに形成し、20世紀前半が最盛期となった北京の伝統劇です。鮮やかな「くま取り」に美しい衣装、そして変化が豊かな調べが、当時の人々の心を魅了しました。しかし、この「国粋」と呼ばれる伝統芸能が、とくに若者たちにとっては縁遠いものとなっているのが事実です。

そこで、京劇のすばらしさを子供たちにも分かってもらおうと、中国では、ある試みが始まりました。中国教育省は今月から来年7月まで、北京・天津・上海・広東など10の省・市の小中学校で、中国の伝統芸能・京劇を教える授業を設けることになったのです。

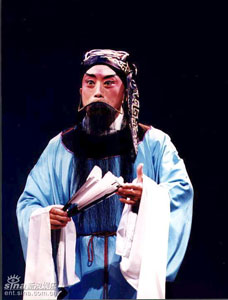

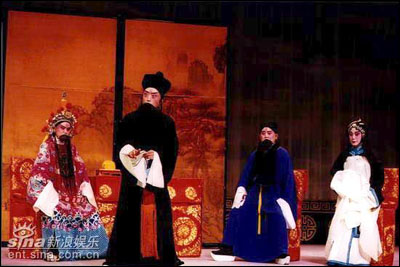

これと同時に、昔の作品をアレンジしたりすることで京劇を保護し発展させようとがんばっている人もいます。京劇俳優の李宝春さんが、その中の1人です。

京劇の作品には、「奇冤報」という作品があります。もとの台本では、主人公が幽霊になった後、化粧や衣装の色を黒と白、つまり我々が一般に理解している幽霊の格好をすることになっています。しかし、李宝春さんはそれに変化を加え、主人公が死んだ後も、まったく生きている人間のように頬を赤くして演じました。それだけでなく、京劇の中に現代舞踊の要素を取り入れるなどの取り組みもしています。これについて李さんは、次のように話します。

「それらの取り組みは、作品の表現をもっと豊富で多彩なものにするためである。『奇冤報』という作品で死んだ主人公の顔を赤くしたことで、業界から批判の声があったが、私は、別に大丈夫だと思っている。なぜかというと、京劇の作品に女の幽霊が出るものがあり、その幽霊は、非常に美しい化粧をしている。だから男の幽霊が鮮やかに化粧してもかまわないのだと思っている」

李さんは、こうした試みによって、見る人に、視覚的・聴覚的な面白さを味わってもらい、伝統劇でも、新たな変化が可能だということを伝えたいと思っています。

この李宝春さんですが、現在、自らの理解によってアレンジした作品を中国大陸と台湾の両方で披露し、同時に、京劇についての講座も開いています。

日本でも、伝統の歌舞伎に、派手な動きや華やかな衣装を取り入れて演じるという動きが以前からあると聞いています。一つの伝統文化を守っていくためには、もちろんそのままの形で守り続けるという考え方もありますが、李さんのように、今の時代に合わせて変化させていくというのも、その方向性の一つといってもいいのではないでしょうか。(鵬)

|