|

先日の中日友好交歓会を取材し、国同士の交流における伝統芸能の役割について再認識できました。ここで、中国と日本を代表する伝統芸能について比較してみましょう。

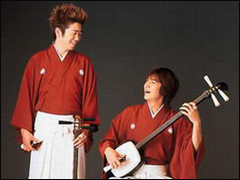

先ずは楽器です。代表的なものには、日本の三味線と中国の二胡があります。

三味線の起源は、中国の小型の楽器「三弦 」(さんげん)と言われています。それが14世紀末期に琉球に伝来し三線(さんしん)となり、1562年(永禄5年)に堺商人によって本土に入ったのが最初とされています。その後、三線は琵琶法師と呼ばれる盲人音楽家によって使われ始め、また、さまざまな改良が加えられ三味線の原型が出来上がりました。三味線は、日本の風土と日本人の感性に合わせ、創意工夫されて生まれた楽器であると言えるのでしょう。

「二胡」は、日本では「胡弓」(こきゅう)と呼ばれることも多いようですが、実は日本には「胡弓」という楽器が別に存在します。「胡」という文字は、中国では「北方の異民族」または「西方の異民族」を指す言葉です。「二胡」は中国発祥の楽器ではなく、シルクロードを通って伝来した楽器であろうというのが今の有力な説です。

次は踊りです。代表的なのは、日本の阿波踊りと中国のヤンゴ踊りです。

阿波踊りといえば「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々」という面白い唄があります。見ていると、思わず踊りたくなる、とても愉快で楽しい踊りです。

ヤンゴ踊りは、中国の北方地方のもので、収穫などのお祝いのときに大勢で一緒に踊るものです。腰に細長くて赤い布を巻き、両手で布の両端を取りながら踊るのです。

また、共通の伝統芸能として、中日交流には、書道や太鼓演奏などがあります。多少の違いはあるものの、共通の芸能として、これらの芸能は大事に受け継がれています。

|