北京

PM2.577

23/19

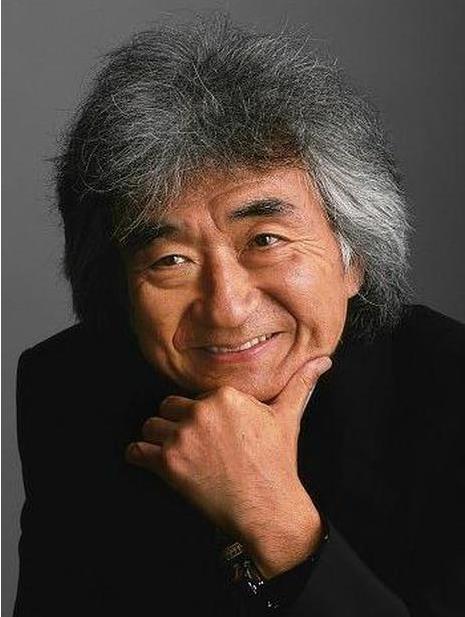

【観察眼】小澤征爾が世界に残したレガシー

世界的指揮者の小澤征爾が逝去した。彼の訃報を受け、中国では、多くの音楽家やネットユーザーがその死を悼んでいる。外交部の報道官も小澤の死に哀悼の意を表し、「中日友好事業に実際の行動で積極的に貢献した」と評価した。

小澤征爾はなぜ中国で愛されてきたのか。

実は、小澤は中国の改革開放後40年余りにわたって、時代の変遷とともに中国に寄り添い、人々の記憶に思い出を刻み込んできたのだ。

50代以上の人は、1978年6月に小澤が初めて中央楽団を指揮した時の様子や、自転車で北京の胡同をまわり、幼い頃に暮らしていた家を探していたシーンが最も印象深いだろう。小澤が当時17歳の二胡奏者・姜建華の演奏する『二泉映月』に涙を流しながら聞き入ったというエピソードも。

若い人なら、2002年に小澤がウィーン・フィルのニューイヤーコンサートを担当した時、いたずらっぽい表情で、中国語で「新年好」のあいさつを述べた楽しい思い出がある。

子どもたちにとっては、小澤は小学校『語文』の教科書に載っている人物だ。若き日の彼が欧州で指揮者コンクールに出場した際、楽譜の間違いを見事に見抜いた逸話が記憶されている。

小澤の逝去に伴って、最近、貴重な映像資料が日本メディアで公開された。それによると、小澤にとって、1978年6月の北京で中央楽団と共演したことは極めて重要な体験だった。小澤が中央楽団との初リハーサルの時に感極まり、「あんまり僕は今うれしいから」と大粒の涙を拭ってから、初めてタクトを取ったシーンが写っていた。

小澤征爾と中国の縁はよく知られている。1935年、彼は日本の植民地支配・侵略のさなかにある瀋陽に生まれた。父親は歯医者だった。「征爾」という名も当時の時代背景を色濃く反映していると言われている。1936年、父親は一家を伴って北京に移り、彼らは1941年の帰国まで、新開路胡同69号院に住んでいた。小澤は北京のことを「故郷」と考えており、故郷でコンサートを開くことがずっと夢だったという。

当時同行していた兄・俊夫の回想によれば、征爾は北京で開かれた歓迎会で、開口一番「僕はこの旅は中国へのお詫びの旅だと思っている」と言った。それに対し、中国側は「あれは日本の軍国主義がやったことだった。私たちは軍国主義と日本の国民を分けて考えている」と返したという。

当時のこうしたやり取りからも分かるように、音楽で平和と和解を図り、友好を促したいという指揮者に対して、中国はその真心を察し、その誠意を温かく抱きしめたのだ。その後、30年余りの間に、小澤は中国を約10回訪れ、中国への訪問回数が最も多い世界的な指揮者ともされている。その長い音楽交流のスタートを切った1978年6月の共演を、小澤は生涯、人生の「宝」として温め続けてきたという。

小澤が世界に残してくれたのは、決して音楽だけではない。

若かりし日の小澤はクラシック音楽の勉強のために、単身欧州へ渡った。しかし、偏見という壁が立ちふさがった。「あんた日本人のくせに、ベートーヴェン指揮できるのか」と疑われたのだ。苦悩を抱えながらも勤勉さと才能でその壁を打ち破り、クラシック音楽界で不動の地位を確立した小澤は、より多くのアジア系ミュージシャンが世界と対等に対話する道を切り開いた。

音楽を橋わたしに、戦争・植民支配・人種差別がもたらした傷を癒やし、わだかまりを乗り越え、壁をなくそうとすることが小澤のライフワークだったと言える。そういう意味では、小澤が世界に残したレガシーは、人心に響く音楽だけではなく、それ以上に、彼が音楽を通して守りたかった信念がある。彼の思いとは、たとえ傷ついた過去であっても、歴史は忘れない。しかし、平和、友好、尊重しあう信念を持ち、そのためにたゆまず努力さえすれば、人類は互いに理解し、仲睦まじく暮らすことができるということである。

足元の混沌とした世界を見ても、こうした小澤の信念と彼が追い求めたものこそが、異なる政治体制、人種、文化の違いを乗り越えて、共に平和、発展、繁栄を築いていく上で、最も大切なレガシーではないだろうか。(CGTN論説員)

KANKAN特集