北京

PM2.577

23/19

北京

PM2.577

23/19

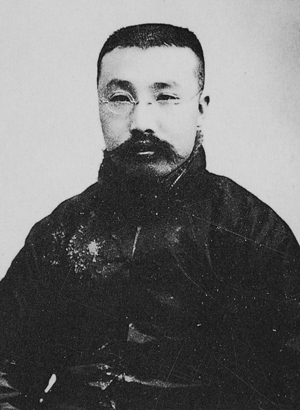

李大釗(リ・タイショウ)は中国共産党の創設を主導した思想家のひとりです。また、北京大学の図書館長や教授も務めました。

1889年、河北省楽亭県で生まれ、幼くして両親を亡くします。孤児を育てたのは、孫に教育を受けさせるだけの財力があった祖父母でした。4歳になると、彼は村の私塾で四書五経などの勉強を始め、順調に成長してゆきます。1907年から1913年までの6年間は、天津にあった北洋法政専門学校で経済学を中心に政治や法律、日本語や英語も学びました。

北洋法政専門学校卒業後、1913年の冬に李大釗は初めて日本へ渡り、早稲田大学に入学しました。日本では社会民主党の創始者である安部磯雄の影響を受け、マルクス主義に接しました。それと同時に、日本における初期の労働運動のリーダーであった幸徳秋水や、日本の著名なマルクス主義学者であった河上肇の著作を読み尽くしました。1915年1月、日本が袁世凱政府に対して「21 ヶ条の要求」を提出すると、留日学生は集会を開き、李大釗を推薦して反対の電報を起草させています。1916年初頭、李大釗は上海に戻って反袁世凱に関する交渉を持ち、二週間後に日本に戻ったものの、同じ年の4月頃に卒業することなく上海へ戻って反袁世凱運動を展開しました。

1918年、李大釗は北京大学教授兼図書館長となり、『新青年』の編集に参加しました。また、『毎週評論』を創刊し、ロシア革命ののち、「庶民の勝利」「ボリシェビズムの勝利」などの文章を発表してマルクス主義、ロシア革命を紹介して大きな影響を与えるとともに、1919年に始まる五・四運動で指導的役割を果たしました。特に1919年10月、彼が編集した『新青年』第6巻第5 号は「マルクス主義研究特別号」として、マルクス主義を紹介する六つの文章が掲載されました。そこでは自ら「私のマルクス主義観」を著し、マルクス主義を構成する三つの要素「史的唯物論」、「政治経済学」、「科学社会主義」について説明しています。1920年3月、李大釗らは北京大学で「マルクス学説研究会」を秘密裏に設立しました。同時に党員を増やして、北京共産党の前駆的な組織を設立することに力を入れました。北京を拠点とした李大釗は、上海の陳独秀、長沙の毛沢東らと共産党設立の準備を進め、コミンテルンとの連携により、1921年に中国共産党を創設しました。1921年1月、北京党組織は全体会議を開き、組織の名称を中国共産党北京支部と決め、李大釗を書記へと推挙しました。共産党の結成に対する貢献は非常に大きいと言えます。1924年のコミンテルン第5回大会にはモスクワに赴きました。第一次国共合作下の国民革命の際は、北京で北方工作を担当していました。しかし、1927年4月、張作霖(ちょうさくりん)によって逮捕、刑死され、その生涯を閉じました。李大釗はまさに中国共産党初期の優れた指導者でした。

現在、北京市に李大釗のかつての住居があります。現在公開されている住居は、北京で生活していたおよそ10年のうち、1920年~1924年にかけて最も長く居住していた場所です。