北京

PM2.577

23/19

北京

PM2.577

23/19

『独断!中国関係名著案内』ーー高島俊男著(東京‧東方書店)

あと三百日、二百日、百日と数えて待った上海万博も五月一日開幕、「上海市民は何かお正月を指折り数えて待つ子供のようにウキウキしているよ」――これは上海取材から帰ってきた北京人王君が羨ましそうに語った言葉だ。

ところで、この国際都市上海で暮らす日本人は、いまや数万人とも言われているが、過日、高島俊男さんが書いた『独断!中国関係名著案内』(東京‧東方書店)という本を読んでいて、ちょっと驚いた。なんと百七十年も昔に上海市民となった日本人がいるのだ。この人の名前は音吉、なにせ明治維新前の話、姓はない。高島さんが書いたこの本から借用して、音吉さんがいつ、なぜ、どうやって上海市民になったのかを、かいつまんで紹介してみよう。

音吉さんは、尾張国知多(ちた)郡(ごおり)小野浦村(現在の愛知県知多郡美浜町小野浦)の人、ときは天保三年十月(一八三二年十一月)、宝順丸という船の乗組員として鳥羽港から江戸に向かっていた。音吉さんは十五歳前後、炊事係だったようだ。ところが、この宝順丸、悪天候で難破し、なんと十四ヶ月も流されて、ついたところは、またまたなんとなんとカナダ西岸のフラッタリー岬附近、十四人の乗組員のうち、生き残ったのは音吉さんら三人だけ、よくまあがんばって生き抜いたものだ。

音吉さんら三人は、ここの原住民に捕えられ働かさせられていたが、数ヶ月後にイギリス船に救出され、一八三五年六月にロンドンに着く。そこからインド洋を通って、この年の年末にマカオに到着。地球をひとまわりしたわけだ。そのころ、欧米人に救出された日本人漂流民はマカオに送られ、ここから日本に送還されるようになっていたようだ。

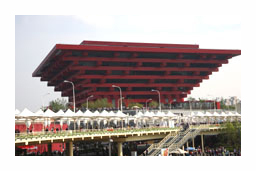

写真:上海万博 中国館 白日昇撮影

音吉さんらは、一八三七年(天保八年)の夏に、アメリカの船に乗って五年ぶりに日本の土を踏んだが、鎖国政策をとる江戸幕府に追い出され、また中国にもどってくる。

帰国を断念した音吉さんは、人手を頼って上海で働くようになる。この数年の東挨西撞(あそこでも、ここでも、行く先々で困難に遇う)、東食西宿(あそこで一日、ここで一日のその日暮らし)の中で、いくらかできるようになった英語を使って、日本人との話し合いの通訳のような仕事をしていたようだ。上海のデント商会(イギリスの商社)に長く籍を置いていた。シンガポールの女性と結婚して三人の子供を設けたが、晩年はシンガポールに移り、明治維新の直前に五十数歳で亡くなっている。それにしても、三十年ほど上海に住んだ計算になるわけで、きっと上海の街角で「我(ゴオ)是(ス)日(ザア)本(プン)人(ニン)」(私は日本人だよ)、「儂(ノン)好(ハオ)」(今日は)と上海語を操って上海市民と友好交流をしたことだろう。

高島俊男さんは、音吉さんのことを「『夜明け前』の国際人であり、日本人としての最初の上海住民でもあった」と書いているが、まさに日本人上海市民第一号だったのだ。

音吉さんはとても楽観的な人だったようだ。欧米人の書いたものには音吉さんをハッピーサウンド(音吉の義訳)と記しているものもあるが、いつもニコニコして幸福そうな顔をしていたのだろう。人間、いつでも、どこでも楽観的じゃなきゃ駄目だ。そうじゃなきゃ、とても十四ヵ月も太平洋を漂流し生き抜き、親兄弟も親戚もいない、言葉も通じない異国で四十年も元気でニコニコ生きてはいけないだろう。高島俊男さんのご本を読みながら、つくづくそんな事を考えるのだった。

写真:上海万博 日本館 白日昇撮影

ちなみに、音吉さんについての記述は冒頭でもちょっとふれたが、高島俊男さんの『独断!中国関係名著案内』に収録されている春名徹著『にっぽん音吉漂流記』(晶文社、現在中公文庫)をとり上げた書評から引用したものだ。高島さんは、この本について「春名氏は、日本の民衆の一人が自立したコスモポリタンになってゆく過程を見事に描きだしている」と絶賛している。 (文責:李順然)

ギャラリー