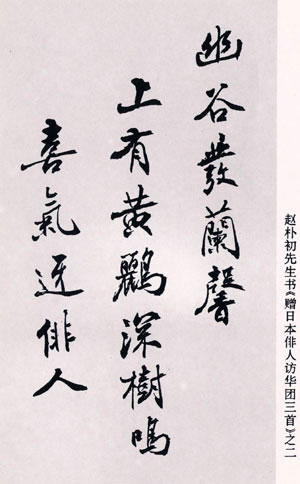

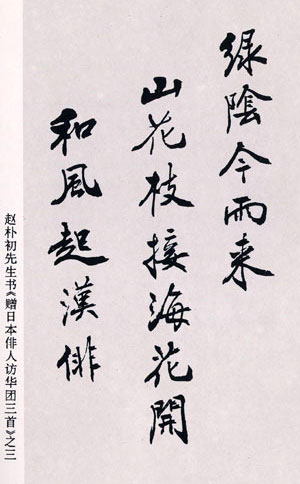

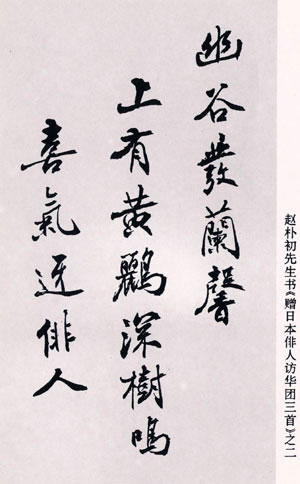

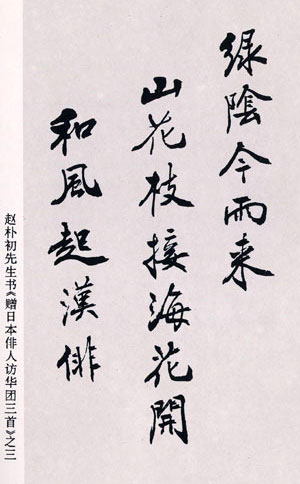

題字余韻

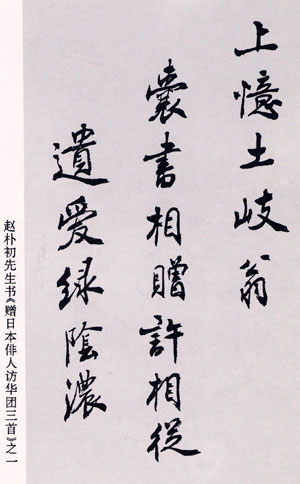

趙朴初さんは、社会活動家であるとともに、すぐれた書道家、詩人でもあった。

趙さん(趙老)から書をいただいたある人が「お忙しいなか、本当にありがとうございます」と頭を下げると、趙老は「いや、いや、お礼をいうのはわたしのほうです。ゆっくりと字を書くことは、心の健康にも、身体の健康にもいいことです」と言ったという。

この対話、もしほかの人の話なら「外交辞令」だとか「社交用語」だとかだと思うかもしれない。だが、趙朴初老に近い人にこの対話を紹介すると異口同音に「趙老は外交辞令はできませんよ。趙老の心から出たことばですね」という答えが返ってくる。趙老といくらかお付きあいがあり、その書かれたものをいくらか読んでいるわたしもそう思う。

上にたいしてであろうと、下にたいしてであろうと、公用の場であろうと、私的な場であろうと、趙老の口から出ることばは、すべてその心から出たことばなのだ。趙老の誠実な心のごく自然な吐露なのである。

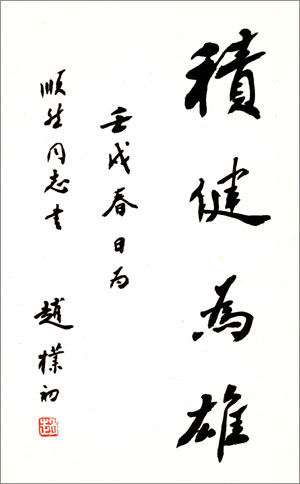

積健為雄―――趙朴初

趙朴初さんとは、ちょっと変わったご縁があった。

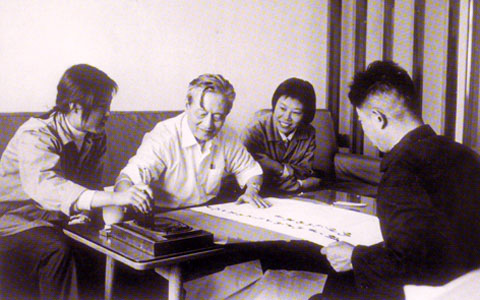

多分、1963年か1964年のことだったと思う。中国国際放送局のアジア部だったか、日本語部だったかの責任者から突然「趙朴初さんの日本訪問に通訳として同行するように」と言われたのだ。

わたしは、日本在住の中国人二世、1953年、19歳のときに住み馴れた日本を離れて祖国に帰ってきた。十年ぶりで生まれ故郷日本に行ける。ちょっと不安もあったが、とても嬉しかった。

だが、「好事多魔」(好いことにはとかく邪魔が入りやすい)とでもいうのだろうか、一週間ほどしたある日、前述の責任者から「今回は、ほかの人に行ってもらうことになった。また機会があるよ」と言われたのだ。

正直言ってちょっとがっかりしたが、「また機会があるよ」と言う責任者のことばを素直に受けとり、すぐに気を取り直して仕事に没頭した。

しかし、ひょっとすると出国の際の「政治審査」で「例の問題」がふたたび持ち出されて引っ掛かったのかもという疑問が一瞬 頭を掠めたのも事実だ。ここでいう「例の問題」とは、1960年にわたしが中国共産党に入党したとき、「家庭の問題」か「海外関係」かはっきり知らないがわたし自身の言行や表現とはまったく無関係のなんらかの事情が「問題」になり、予備党員の期間が一年延長されたのだ。引き続き「審査」するというわけだ。まあ、こうしたことは、当時の「階級闘争は毎日、毎月、毎年語らなければいけない」という「階級闘争万能」の時代にあっては、別にわたしに限らず、周囲でも日常茶飯事のことであったが……。

「文化大革命」では、わたしが製作したディスクジョッキー番組「音楽にのせて」(中文「音楽与話題」)が大毒草だと批判されたが、「例の問題」はあまり「問題」にならなかった。きっと周りの仲間たちが色々気を使って庇ってくれたのだろう。厳しい「文化大革命」の中でのこうした友情は一生忘れられない。

やがて、1972年には十年の「文化大革命」にもピリオドが打たれた。例の「階級闘争万能」の時代にもピリオドが打たれたのである。

こうした流れのなかで、わたしの「例の問題」も、ごくごく自然にどこかに消え去ってしまった。「論より証拠」というが、その端的な例は、「文化大革命」が終った翌々年1978年に、わたしは鄧小平さんの随行記者として、胸を張って正正堂堂と日本を訪れているのだ。ふたたびマイクの前に立つようになった。ふたたび番組を作るようになった。ふたたび北京を訪れる日本人を取材するようになった……。心晴れやかな充実した毎日が続いた。

そうしたある日、北京西部阜成門の近くにある古刹広済寺 で、趙朴初さんが日本の仏教界の代表団と会うというので取材に出かけた。静かな広済寺の境内の一角にある応接室で来客を待っていると、趙朴初さんが北京の宗教関係の仕事をしていた申在夫さんと一緒にやって来た。申さんとは前から面識があり、すぐにわたしを趙朴初さんに紹介してくれた。三人でしばらく雑談をする。趙さんの優しい打ち解けた語り口に、ついつい誘われて心が開かれたのだろうか、わたしはあまり人に話したことのないつまらない私ごとを口にしてしまった。

「趙朴初さん、文化大革命前の話ですけど、趙さんのお供をして日本に行く話があったんですよ。残念なことに、別に適当な人が見つかってお流れになってしまったのですが……」

つまらないことを話してしまったと思ったのだが、趙さんはわたしの顔を覗き込むようにして言った。

「ほう。そうですか。で、その後日本に行きましたか」。

「はい、1978年に鄧小平さんが訪日した時随行記者としていきました」と答えると、趙さんは微笑みながら「それはよかった。これから中日関係はますます忙しくなりますよ。北京放送もきっと忙しくなりますよ。大いに活躍してくださいね」とやさしく励ましてくれた。

来客を待つ10分ほどの対話だったが、わたしはその暖かい言葉から、その端正な振る舞いから、趙さんの人柄にすっかり惚れ込んでしまった。真、善、美を一身に備えている老紳士といった感じだった。

たしかに、趙朴初さんの言うように中日関係はますます忙しくなった。いろいろの会合で、中日友好協会副会長、中国仏教協会会長としての趙さんの姿を見かける機会が多くなった。1984年の8月だったと思う。中国中日関係史研究会の創立総会が北京で開かれ、趙朴初さんが初代会長に推されて挨拶した。会議のあと、趙朴初さんにインタビューし、会議の模様とともに翌日の北京放送の日本語番組で流したのを覚えている。趙さんが顔を覚えていて快くインタビューに答えてくれたのが嬉しかった。この日の会議の席上での趙さんの挨拶が、とても印象に残っているので、その一部を書き抜きしておこう。深い思慮の上にたった重みのある一言一句だった。中日関係の過去、現在、将来を考えるとき、よく頭に浮かぶ名演説だった。

「二千年の長い歴史の流れのなかで、中日両国のあいだにはたいへん遺憾なこともありましたが、歴史の主流は友好であり、協力でした。かつて中国の輝かしい文化が日本の文化の発展を促し、また日本の近代文明も中国の近代化を促してくれました。両国間のこうした悠久かつ密接な文化交流の関係は、世界の文化交流史上でも稀にみるものといえましょう。わたしたちが中日間の長期にわたる友好協力を願っているのは、別に一時的な、便宜的なものではなく、歴史の主流を総括し、歴史の発展の趨勢を見定めた上でのことです。わたしたちが中日両国の悠久かつ密接な関係を研究するのは、歴史の経験を総括し、そこに法則性を探し出すためなのです。」

こうした外回りの記者をしていたある日、趙朴初さんに題字をおねだりする機会に恵まれた。墨をたっぷり浸した筆で書かれた「積健為雄」の四文字、趙さんの慈愛にあふれる笑顔とともに、今日もわたしを優しく、力強く励まし、慰め、戒めてくれている。