題字余韻

題字余韻

康大川さんは、その信条をその生命よりも大切にする人だった。少年時代、台湾の苗栗で日本の植民地支配に強い反感を抱き抵抗してから九十歳で亡くなるまで、ずっとそう生きてきたのだ。

発刊された1953年6月から30余年、康大川さんがずっと編集長を務めてきた北京発行の日本語月刊総合雑誌『人民中国』は、後輩たちが受け継ぎいまも発行を続けている。六十年にわたって、毎月毎月休むことなく発行されている外国語の月刊誌、中国に、いや全世界にも例をみないものだろう。

その長寿ぶり、ここにはいろいろの要因があるだろうが、康大川さんの揺るぎ無い信条によるところ大だと思う。康さんは、この雑誌の生みの親、育ての親なのである。

康大川さんの一生から、その信条をその生命より大切にする人の逞しさ、賢しこさ、美しさを強く感じるのである。

「天に順う」に造反した男――康大川

早稲田大学卒業の知日派の康大川さんは、1953年に『人民中国』が発刊されたときから、1986年に定年退職するまで、そのほとんどの期間、この北京で発行している日本語の月刊誌の編集長だった。

康大川さんの名前は、もともと「康天順」だった。孟子の「天に順う者は存す」といった言葉にルーツがあったのだろう。

だが康さんは、「天に順う」を好しとせず改名した。まず「天」から頭の上で自分を押さえつけいる横棒を一本取り去り「大」とし、また「順」からは「頁」を取り去って「川」とし、大川としたのだ。

康さんはこの名前が好きで、当時の思い出を綴った文章で「改名したときはとても嬉しかった」と書いている。滔々と流れる大河(大川)のように堂々と生きていこうと決意したのだろう。

ところが、この改名が例の「文化大革命」のときには、康大川批判に油を注ぐことになった。当時、康さんのいわゆる「罪名」は、「資本主義の道を歩む実権派」だったのだが、この「大川」という日本人のような名前も災いして、いろいろ面倒な問題を引き起こしたそうだ。

しかし、康さんは道理のない批判、闘争には、ぜったいに頭をさげなかった。「康大川打倒」をさけぶ造反派を前にして「いわれもなく人をののしるのはやめたまえ。わたしの前に出てきて、堂々と弁論したらどうだ」と胸を張ったエピソードも伝えられている。「大川」という名前についても、「わたしはこの名前がとても気にいっている。どこが悪いのだ」と言ったという。

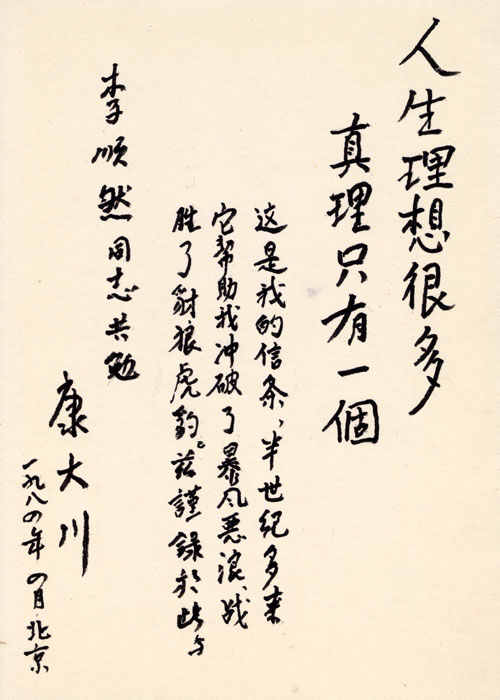

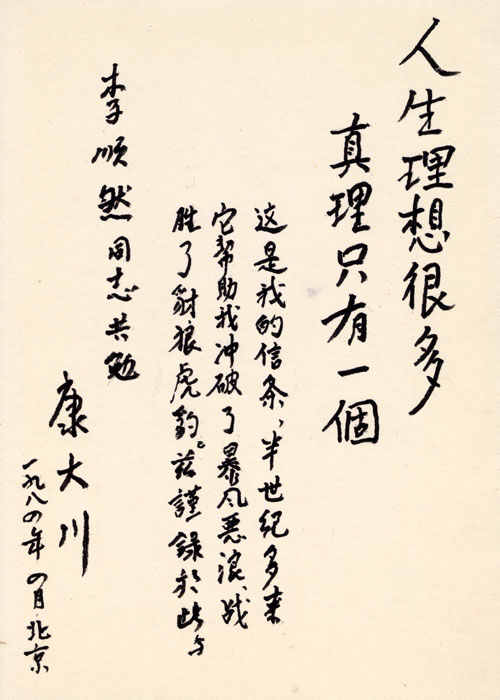

定年退職を前にして康さんは、「人生に理想多けれど、真理は只一つ有るのみ」ということばを書いて、わたしに贈ってくれた。「これがわたしの信条、この信条に頼って邪悪と闘い、困難を乗り越えてきた……」という文字が添えてあった。

「文化大革命」の十年、この信条を守り抜いた康さんの姿は、周囲の心ある人たちに感銘を与えた。

康さんのこうした信条は、三十余年にわたる『人民中国』編集長の仕事の中でも貫かれてきた。康さんはよくこう言っていた。

「コネで送られてきた原稿は、どんなに偉い人の紹介でも、つまらなかったらぜったい使うなよ。『人民中国』に載せる原稿の唯一の条件は、日本の読者に喜ばれるかどうかだからな」

康さんは、それを三十余年にわたって実行した。どんなときも「読者は神様」という姿勢を崩さなかった。この信条は代々受け継がれ、『人民中国」』を半世紀以上生き続ける、中日友好の長寿雑誌にしたのだろう。

康大川さんは、またよくこうも言っていた。

「そもそもだな、人と人との友情は国と国との友好の土台石、友情のない友好は根無し草さ。だから、わが『人民中国』はいつなんどきでも、中国と日本の人と人との友情を育む雑誌を心がけているのさ」

これも『人民中国』を中日友好の不老長寿の雑誌にしている不文律だと思う。熱愛『人民中国』の「大川節」が懐かしい。

2004年の北京の夏は異常な暑さだった。病床にあった康さんは、この暑さを乗り越え秋を迎えた。が、澄みわたった北京の秋の空の下で静かに息を引き取った。

「天に順う」を好しとせず、真理を求めてひたすらわが道を歩んだ九十年の生涯だった。康大川さんは、滔々と流れる大河のように堂々と胸を張ってあの世に逝った。

追記:書き終え読み返してみると、なにかもの足りない。そこで、思いつくままに康大川さんのエピソードを書いてみよう。

その一:現在の『人民中国』総編集長の王衆一さんは四十代、康さんとは半世紀近い年齢差があるが、その王さんが雑誌『対外大伝播』の記者のインタビューで「最も尊敬する人は?」という問いにこう答えている。

「一人は、わたしの故郷、中国の東北地方で日本軍と戦って殺された民族英雄楊靖宇さん、もう一人は『人民中国』雑誌社の元編集長康大川さんです」

わたしはこの記事をみて、涙がでるほど嬉しかった。『人民中国』誌には大いに希望があると思った。身長1メートル94の巨漢王衆一さんがますます頼り得る男に感じられた。

このインタビューで、王衆一さんが語る『人民中国』の編集理念は、康大川さんが三十数年培ってきた理念と相通じるものが処処に感じられた。新進気鋭の王さんは、それに新しい時代の息吹き、若い知恵と情熱を注ぎ込んでいるのだ。康大川さんもあの世でこの記事をみて、頼もしい後継ぎが育っていることを喜んでいるだろう。

その二:康大川さんの奥様から聞いた話。文化大革命が終わった次の年の夏のことだ。康さんは十字路で自転車にぶつけられた。自転車をこいでいた若者は、すぐに倒れていた康さんのもとに駆け寄り、「大丈夫ですか」と心配そうに言った。その真剣な顔をみて康さんは「こいつは善人だ」と速断した。十字路の向う側では交通整理のお巡りさんがこちらを見ている。康さんは立ち上がって若者に言った。「俺は大丈夫、お前さん、早く逃げろよ、面倒になるから、お巡りさんが見てる」若者は頭を下げ「じゃあ」という一言を残して自転車に飛び乗り、消え去って行った。翌日、病院でレントゲン検査をすると、康さんの左腕の骨にひびが入っていたそうだ。

この話、『人民中国』社の社員に話すとみな「初耳だ」という。そして異口同音に「康大川さんだったらやりそうなことですね。実際にあった話でしょう」とことばを続けるのだった。

康大川さんは、あちこちでごくごく自然に善行を重ねる一方、決して自分の口でこれをひけらかすことはなかった。これが康大川なのである。

その三:その二の続きになるが、康大川さんは、権威筋が決めた中日国交正常化に尽力した功労者百人に名を連ねている。なにしろ、十三億のなかから選ばれた百人だから、これはたいへん価値のあることなのだが、康さんは生前このことに一言たりとも触れたことはなかった。他人が聞くと、「君、それは誤解だよ、あれは『人民中国』雑誌社に贈られたものだ。現に国交正常化の前後、ボクは編集長の職を解かれて黄河北岸河南省の新郷の農村で農民の真似ごとをしていたんだ。国交正常化に役立つようなことはなにもしていないよ」と一笑に付すのだった。